ポイント

白色矮星の大爆発で生じるIa 型超新星は宇宙の「巨大核融合炉」

Ia 型超新星の残骸から観測史上最大量のニッケルを発見

究極の核融合プロセス「電子捕獲」の証拠を世界で初めて確認

宇宙の「標準光源」でもあるIa型超新星の起源解明に大きな前進

概要

白色矮星の大爆発で起こるIa型超新星は、100億光年にわたる宇宙の距離の測定に利用される「ものさし」であるとともに、鉄などの重元素を合成する宇宙の「核融合炉」とも呼べる天体です。NASAゴダードスペースフライトセンターの山口弘悦研究員が率いる国際研究チームは、X線天文衛星「すざく」の観測によって、銀河系内のIa型超新星残骸『3C 397』のX線スペクトルから、鉄よりさらに重い元素であるニッケルが放つ輝線の検出に成功しました。測定されたニッケルの量は、これまでに観測された他のどの超新星や超新星残骸をも凌ぐ膨大なものでした。多量のニッケルは、超新星爆発の際に陽子と電子が合体する「電子捕獲反応」を経て作られます。電子捕獲は、極限まで成長した重い白色矮星でしか起こらない、超新星核融合の最終プロセスです。Ia型超新星で電子捕獲が起こることは、日本の理論天文学者を中心に古くから提唱されていましたが、今回、その確かな観測証拠を「すざく」衛星が初めてつきとめたのです。

図1:超新星残骸 『3C 397』のX線画像

(可視光・赤外線の背景画像との合成)

Credit: X-ray: NASA/Suzaku/Hiroya Yamaguchi et al. and NASA/CXC/Univ. of Manitoba/Samar Safi-Harb et al.; optical: DSS; infrared: NASA/JPL-Caltech

高解像度の画像はこちら

解説

1. 背景

私たちの周りには様々な元素が存在します。炭素や酸素、ケイ素、鉄など、いずれも生命や文明を支える重要な元素です。しかし、これらの元素は宇宙が生まれたときから存在したわけではありません。宇宙がビッグバンによって開かれた際、初めに水素とヘリウムが作られました。それ以外の元素(「重元素」と呼ばれます)は、全て星の内部で合成され、超新星(寿命を終えた星の爆発)によって宇宙に放出されたものです。よって、様々な超新星が供給する元素の組成や総量を知ることは、宇宙の化学的な進化の謎を解く鍵となります。

今回私たちが注目する超新星は、「Ia型」[※1]と呼ばれる種族です。この種族の超新星は、白色矮星[※2]の大爆発によって起こると考えられています。また、爆発の際、白色矮星を構成する炭素と酸素が核燃料となって、ケイ素やカルシウム、鉄などの重元素を多量に生成します。私たちの人体と生活に欠かせない元素を造る、宇宙の「巨大核融合炉」とも言うべき存在です。

超新星爆発の際にどこまで重い元素ができるか、つまり核融合炉の性能は、爆発する白色矮星の内部の温度や密度で決まります。温度と密度が高いほど、重い元素を作りやすい、高性能な核融合炉になるのです。これまでに行われた多数のIa型超新星の観測から、白色矮星全質量の半分以上が鉄になることが知られています。では、鉄より重い元素は作られるのでしょうか。ハワイのマウナケア山頂にある「すばる望遠鏡」の観測などから、Ia型超新星でニッケル[※3]が生成されることが確かめられていました。ニッケルは鉄よりもわずかに重い元素です。しかし、従来の観測方法では、重元素の総量を精度よく測ることができず、そのため超新星の内部で具体的にどのような核融合反応が起こっているかは解明されていませんでした。

今回私たちが注目する超新星は、「Ia型」[※1]と呼ばれる種族です。この種族の超新星は、白色矮星[※2]の大爆発によって起こると考えられています。また、爆発の際、白色矮星を構成する炭素と酸素が核燃料となって、ケイ素やカルシウム、鉄などの重元素を多量に生成します。私たちの人体と生活に欠かせない元素を造る、宇宙の「巨大核融合炉」とも言うべき存在です。

超新星爆発の際にどこまで重い元素ができるか、つまり核融合炉の性能は、爆発する白色矮星の内部の温度や密度で決まります。温度と密度が高いほど、重い元素を作りやすい、高性能な核融合炉になるのです。これまでに行われた多数のIa型超新星の観測から、白色矮星全質量の半分以上が鉄になることが知られています。では、鉄より重い元素は作られるのでしょうか。ハワイのマウナケア山頂にある「すばる望遠鏡」の観測などから、Ia型超新星でニッケル[※3]が生成されることが確かめられていました。ニッケルは鉄よりもわずかに重い元素です。しかし、従来の観測方法では、重元素の総量を精度よく測ることができず、そのため超新星の内部で具体的にどのような核融合反応が起こっているかは解明されていませんでした。

2. 研究手法と成果

本研究で私たちは、遠方の超新星爆発ではなく、我々が暮らす天の川銀河の中で過去に爆発した超新星の「残骸」に着目しました。『3C 397』と呼ばれる天体です(図1)。3C 397は、地球から約3万3千光年離れたところにあります。まだずいぶんと遠いですが、それでも「超新星爆発」として観測される天体よりも、数百倍から数十万倍も近くにあります。そのため、爆発の際に生成された重元素の量を正確に測ることができるのです。超新星の残骸は、数千万度の高温プラズマとなり、X線で明るく輝きます。そこで私たちは、X線天文衛星「すざく」を使って3C 397を観測しました。なお、「すざく」は、これまでにも様々な超新星残骸を観測して、元素生成の謎を解き明かしています。

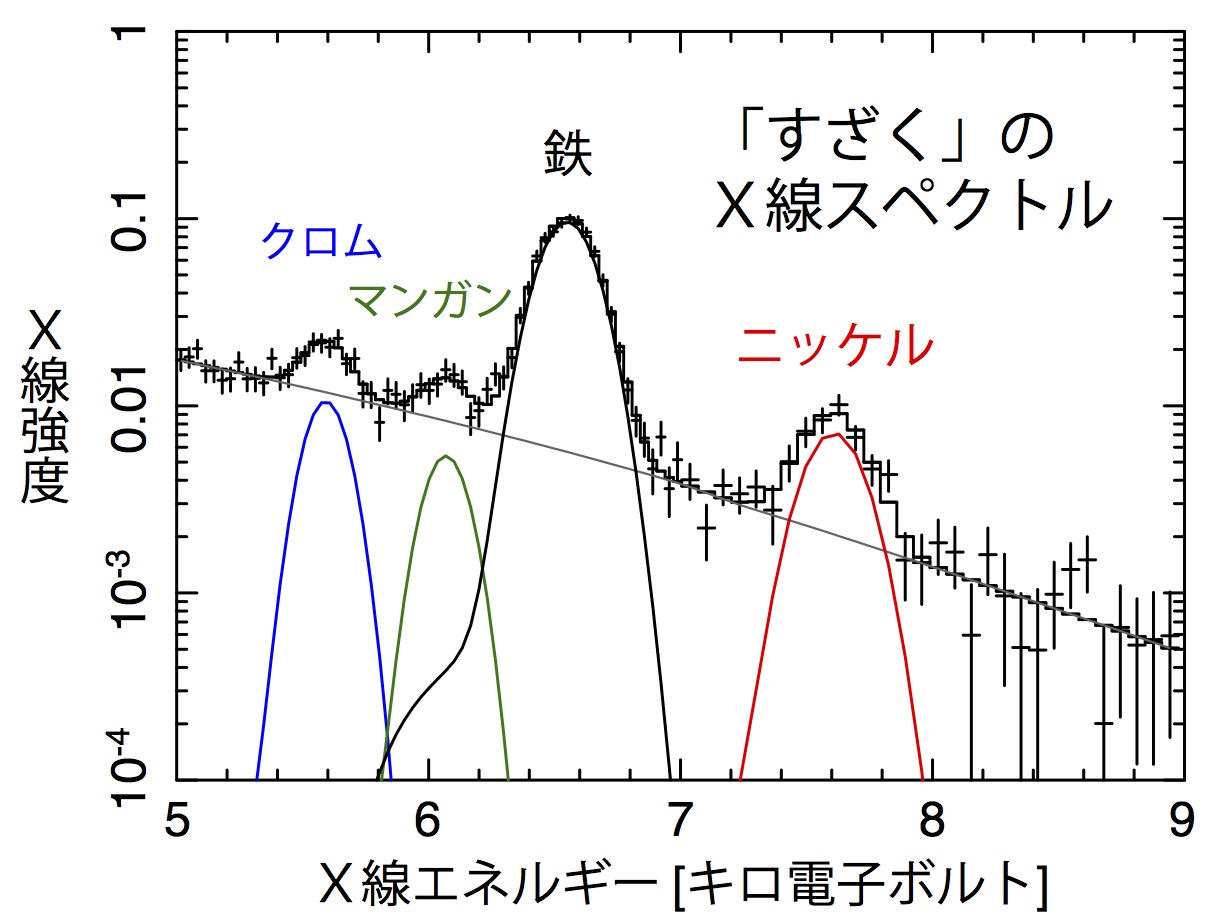

図2に、3C 397から観測されたX線スペクトルを示します。いくつかコブのように見えるのが、「輝線」と呼ばれる各元素に特有のシグナルです。今回「すざく」は、この天体から初めて、クロム、マンガン、鉄、そしてニッケルによる輝線の検出に成功しました。X線帯域では、重い元素ほど輝線のX線エネルギーが高く(図中で右側に)、またその元素の存在量が多いほど、輝線の強度が大きくなります。スペクトルを詳しく分析したところ、ニッケルの全質量は、太陽質量(2 x 1033 グラム)の約10%と求められました。これは、過去に観測された他の超新星残骸と比べて、3倍から5倍の量に相当します。これほど大量のニッケルを作るのは、決して簡単ではありません。

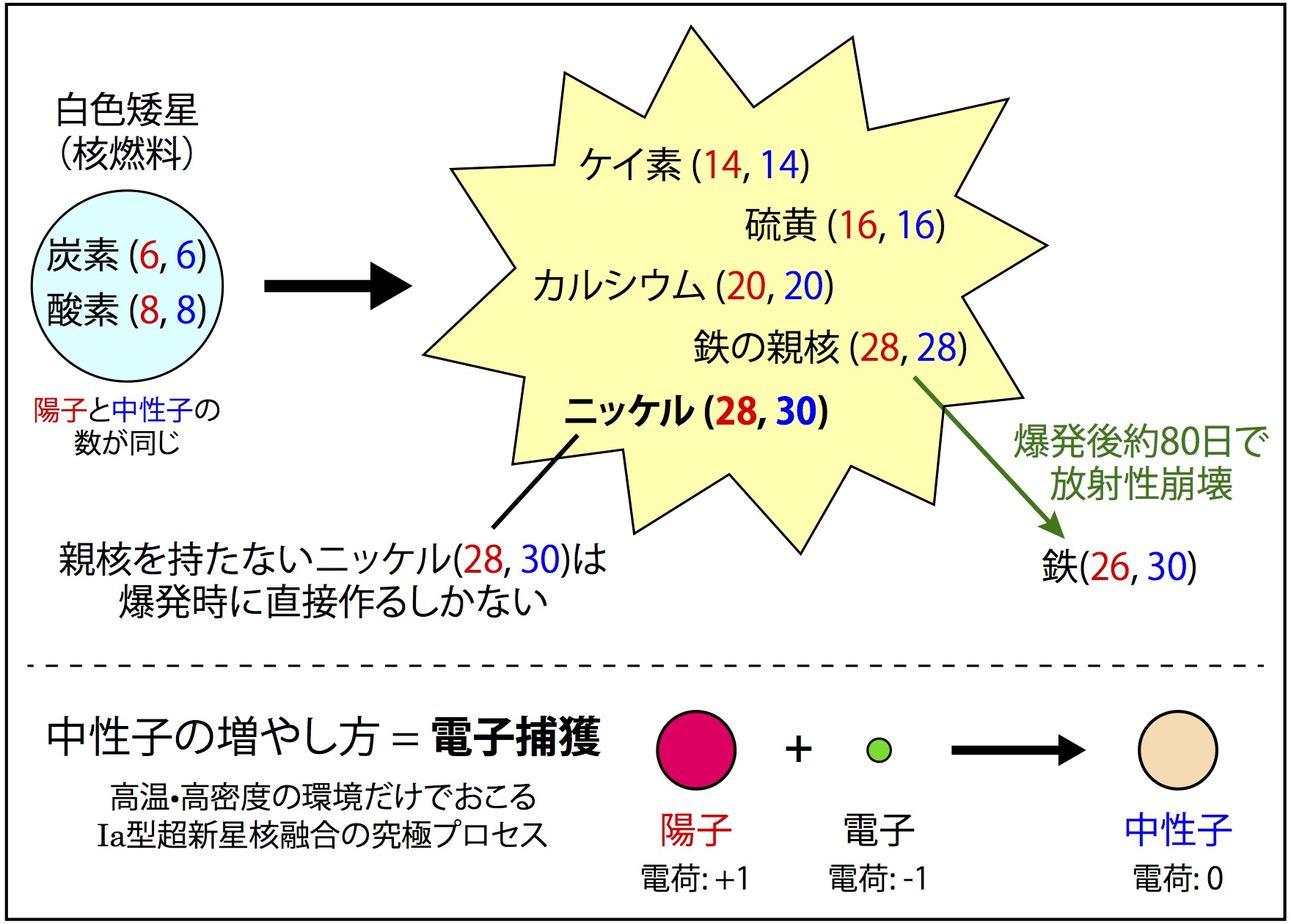

ここで、Ia型超新星における核融合反応を少し詳しく見てみます。超新星の元となる白色矮星は、主に炭素と酸素の2種類の元素で構成され、これらを燃料として核融合が行われます。炭素の原子核は、6個の陽子と6個の中性子を、酸素の原子核は、8個の陽子と8個の中性子を持ちます。いずれの元素においても、陽子数と中性子数が等しいことがわかります。核融合とは、これら陽子と中性子が集まって、より質量の大きな原子核(重元素の核)を作ることです。したがって、Ia型超新星における通常の核融合プロセスでは、陽子と中性子の数が等しい原子核しか作られません(図3)。この「普通の核融合」で作られる主な重元素が、ケイ素やカルシウム、鉄の親核[※4]などです。一方、今回私たちが発見したニッケルは、28個の陽子と30個の中性子から成ります。中性子が2つも余分にあるのです。この過剰な中性子は、どこから得られたのでしょうか。ひとつは、爆発前の白色矮星に「不純物」として含まれる中性子の多い元素が、その供給源として考えられます。白色矮星には、炭素と酸素の他にも、ネオンの同位体22Ne(陽子10個、中性子12個)などが含まれることが知られているからです。しかし、その量はごくわずかなため、3C 397で観測されたような大量のニッケルを作ることはできません。したがって、爆発の際、あらたに中性子の数を増やさなければならないのです。それを行うのが、「電子捕獲」とよばれる、陽子が電子を飲み込み、中性子を作る反応です(図3下)。電子捕獲は、爆発する白色矮星の中でも特に高温・高密度[※5]の極限環境でしか起こらない、超新星核融合の最終プロセスです。Ia型超新星で電子捕獲が起こることは、日本の理論天文学者を中心に古くから提唱されていましたが、これまでその観測的な証拠は得られていませんでした。今回、「すざく」が超新星残骸3C 397から多量のニッケルを検出したことで、電子捕獲の確かな証拠を世界で初めて捉えたのです。

図2に、3C 397から観測されたX線スペクトルを示します。いくつかコブのように見えるのが、「輝線」と呼ばれる各元素に特有のシグナルです。今回「すざく」は、この天体から初めて、クロム、マンガン、鉄、そしてニッケルによる輝線の検出に成功しました。X線帯域では、重い元素ほど輝線のX線エネルギーが高く(図中で右側に)、またその元素の存在量が多いほど、輝線の強度が大きくなります。スペクトルを詳しく分析したところ、ニッケルの全質量は、太陽質量(2 x 1033 グラム)の約10%と求められました。これは、過去に観測された他の超新星残骸と比べて、3倍から5倍の量に相当します。これほど大量のニッケルを作るのは、決して簡単ではありません。

ここで、Ia型超新星における核融合反応を少し詳しく見てみます。超新星の元となる白色矮星は、主に炭素と酸素の2種類の元素で構成され、これらを燃料として核融合が行われます。炭素の原子核は、6個の陽子と6個の中性子を、酸素の原子核は、8個の陽子と8個の中性子を持ちます。いずれの元素においても、陽子数と中性子数が等しいことがわかります。核融合とは、これら陽子と中性子が集まって、より質量の大きな原子核(重元素の核)を作ることです。したがって、Ia型超新星における通常の核融合プロセスでは、陽子と中性子の数が等しい原子核しか作られません(図3)。この「普通の核融合」で作られる主な重元素が、ケイ素やカルシウム、鉄の親核[※4]などです。一方、今回私たちが発見したニッケルは、28個の陽子と30個の中性子から成ります。中性子が2つも余分にあるのです。この過剰な中性子は、どこから得られたのでしょうか。ひとつは、爆発前の白色矮星に「不純物」として含まれる中性子の多い元素が、その供給源として考えられます。白色矮星には、炭素と酸素の他にも、ネオンの同位体22Ne(陽子10個、中性子12個)などが含まれることが知られているからです。しかし、その量はごくわずかなため、3C 397で観測されたような大量のニッケルを作ることはできません。したがって、爆発の際、あらたに中性子の数を増やさなければならないのです。それを行うのが、「電子捕獲」とよばれる、陽子が電子を飲み込み、中性子を作る反応です(図3下)。電子捕獲は、爆発する白色矮星の中でも特に高温・高密度[※5]の極限環境でしか起こらない、超新星核融合の最終プロセスです。Ia型超新星で電子捕獲が起こることは、日本の理論天文学者を中心に古くから提唱されていましたが、これまでその観測的な証拠は得られていませんでした。今回、「すざく」が超新星残骸3C 397から多量のニッケルを検出したことで、電子捕獲の確かな証拠を世界で初めて捉えたのです。

3. 研究の学術的意義

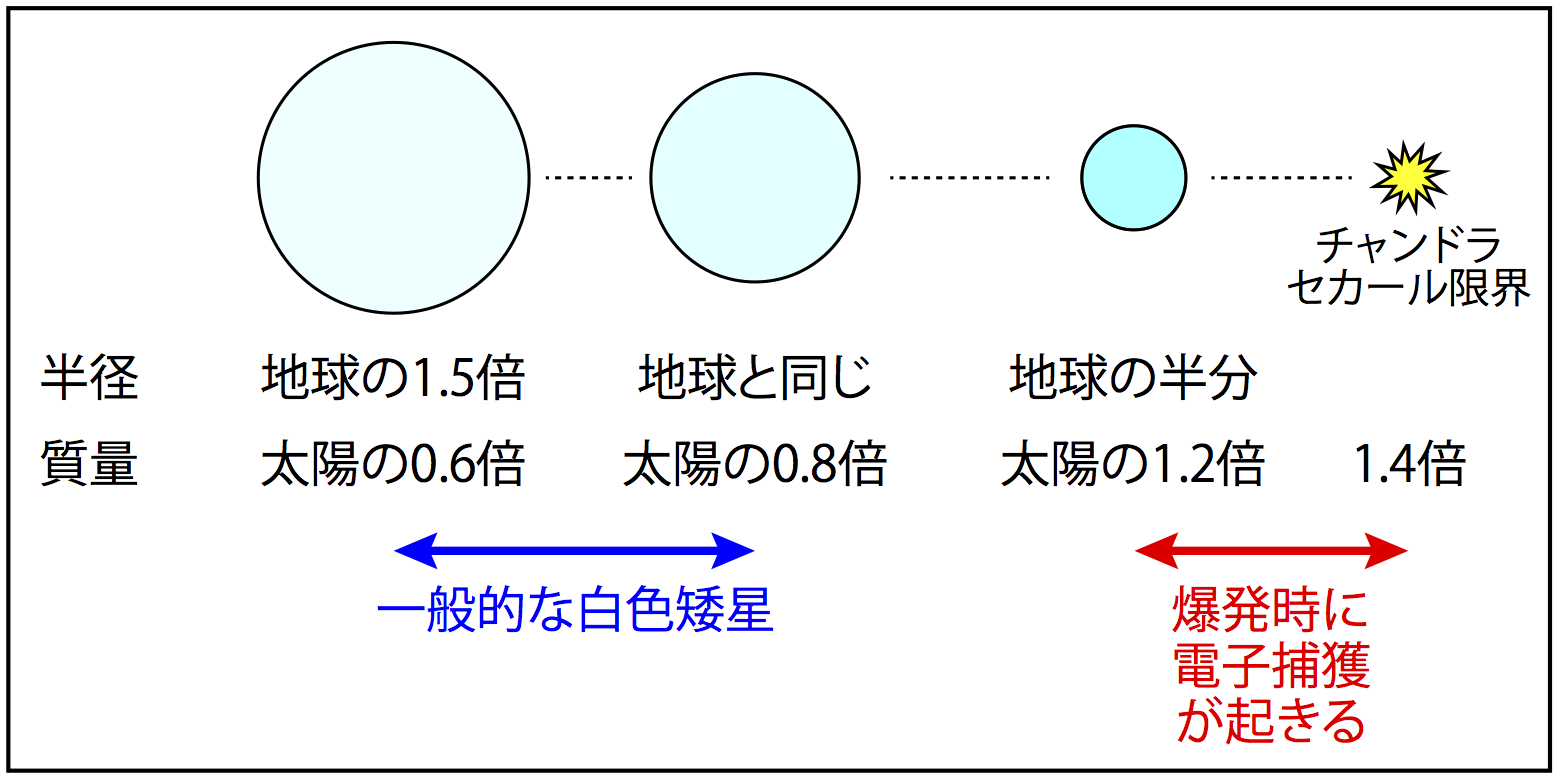

前節で述べたように、電子捕獲が起こるためには「核融合炉」である白色矮星が、高温・高密度下に曝されなければなりません。白色矮星は、質量が大きいほど自己重力で収縮するので、内部の密度が高くなります。そして、その質量が太陽の1.2倍より大きくなると、爆発時に電子捕獲が起こります(図4)。一方、通常の白色矮星は、太陽の0.6倍から0.8倍程度の質量しか持ちません。つまり、3C 397の元となった白色矮星は、爆発に至るまでに何らかの方法で質量を増大させたと考えられます。

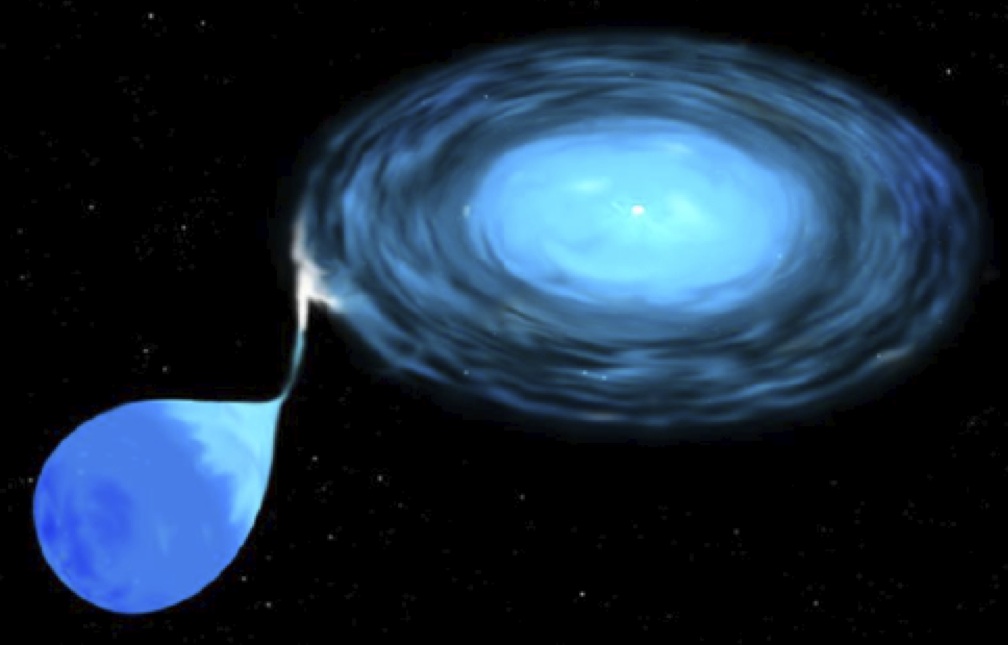

この事実は、Ia型超新星の起源を解明する上で非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、この質量増大こそが、白色矮星が超新星爆発に至る鍵だと古くから予言されていたからです。白色矮星には、達成できる質量に上限があります。この上限値は、理論的に提唱したインド人天文学者、スブラマニアン・チャンドラセカールの名前にちなんで「チャンドラセカール限界」と呼ばれ、太陽質量の約1.4倍であることが知られています。先述のように、通常の白色矮星の質量は太陽の0.6倍から0.8倍なので、チャンドラセカール限界の半分ほどしかありません。しかし、白色矮星が太陽のような普通の星とコンビを組むと、そこから物質を吸い寄せて、段々重くなってゆきます(図5)。そして、質量がチャンドラセカール限界に近づくと、自分自身の重力を支えられなくなり、爆発を起こします。これが、日本の天文学者を中心に古くから考えられていたIa型超新星のシナリオです。しかし最近になって、欧米を中心に、このシナリオに異を唱えるグループが多数現れました。白色矮星が軽いままでも超新星爆発を起こすという主張です。

今回、私たちの研究チームは、3C 397から多量のニッケルを発見し、電子捕獲の揺るぎない証拠をつきとめました。これは、爆発直前の星が、極限近くまで成長した、重い白色矮星だった事実の初証明に他なりません。Ia型超新星の起源対決は、どうやら「重くなってから爆発する説」に軍配が上がったようです。

この事実は、Ia型超新星の起源を解明する上で非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、この質量増大こそが、白色矮星が超新星爆発に至る鍵だと古くから予言されていたからです。白色矮星には、達成できる質量に上限があります。この上限値は、理論的に提唱したインド人天文学者、スブラマニアン・チャンドラセカールの名前にちなんで「チャンドラセカール限界」と呼ばれ、太陽質量の約1.4倍であることが知られています。先述のように、通常の白色矮星の質量は太陽の0.6倍から0.8倍なので、チャンドラセカール限界の半分ほどしかありません。しかし、白色矮星が太陽のような普通の星とコンビを組むと、そこから物質を吸い寄せて、段々重くなってゆきます(図5)。そして、質量がチャンドラセカール限界に近づくと、自分自身の重力を支えられなくなり、爆発を起こします。これが、日本の天文学者を中心に古くから考えられていたIa型超新星のシナリオです。しかし最近になって、欧米を中心に、このシナリオに異を唱えるグループが多数現れました。白色矮星が軽いままでも超新星爆発を起こすという主張です。

今回、私たちの研究チームは、3C 397から多量のニッケルを発見し、電子捕獲の揺るぎない証拠をつきとめました。これは、爆発直前の星が、極限近くまで成長した、重い白色矮星だった事実の初証明に他なりません。Ia型超新星の起源対決は、どうやら「重くなってから爆発する説」に軍配が上がったようです。

4. 今後の期待

Ia型超新星は、特に明るい種族の超新星であり、明るさのばらつきが少ない(宇宙の標準光源)ことから、100億光年以上も離れた遠方天体までの距離を測る「ものさし」として利用されます。過去には、この「ものさし」によって、宇宙の膨張が加速している事実が明らかにされました。宇宙の膨張を加速させているのが、「ダークエネルギー」と呼ばれる正体不明のエネルギーです。しかし、Ia型超新星明るさが完全に一様ではないことも知られており、その原因は未だ解明されていません。爆発を起こす白色矮星にも、実は様々な質量のものがあり、その違いによって明るさが変わるのでしょうか? それとも、質量が同じでも、観測する角度の違いなどで見かけの明るさが変わるのでしょうか? この問題を解き明かすことが、今後の課題です。そのためには、様々な超新星・超新星残骸を観測して、生成された元素の量を詳しく調べなければなりません。その第一歩として、今回の研究手法の応用により、ニッケルなど中性子の多い元素の生成量を、全ての超新星・超新星残骸に対して正確に測定したいと考えています。Ia型超新星の明るさがばらつく物理的な要因が明らかになれば、観測された超新星までの距離をより正確に決定できるようになります。これは、天文学における最後の難題「ダークエネルギーの正体は何か」の解決にも繋がります。

最近になって、「8.2メートルすばる望遠鏡」などによる銀河系外超新星探査が開始され、これまでとは比較にならないほど多数の超新星が発見されると期待されています。さらに2020年代には、究極の地上天文台「30メートル望遠鏡(TMT)」の建設が完了し、可視光や赤外線の波長域において超新星の観測データは質・量とも飛躍的に向上します。また、X線帯域では、来年初めに「すざく」の後継機となる「ASTRO-H」が打ち上げられ、超新星残骸における重元素量の測定精度が大幅に改善します。私たちは、これら様々な観測機器の特長をフルに活かして、Ia型超新星の起源、さらにはダークエネルギーの正体の解明を目指します。

最近になって、「8.2メートルすばる望遠鏡」などによる銀河系外超新星探査が開始され、これまでとは比較にならないほど多数の超新星が発見されると期待されています。さらに2020年代には、究極の地上天文台「30メートル望遠鏡(TMT)」の建設が完了し、可視光や赤外線の波長域において超新星の観測データは質・量とも飛躍的に向上します。また、X線帯域では、来年初めに「すざく」の後継機となる「ASTRO-H」が打ち上げられ、超新星残骸における重元素量の測定精度が大幅に改善します。私たちは、これら様々な観測機器の特長をフルに活かして、Ia型超新星の起源、さらにはダークエネルギーの正体の解明を目指します。

補足説明

[※1]

Ia型超新星

「いちエーがた」と読みます。この種族の超新星は、白色矮星の爆発的な核融合によって生じることが知られています。一方、Ia型以外の種族、すなわち、Ib型、Ic型、II型などの超新星は、いずれも大質量星の重力崩壊によって起こると考えられています。

「いちエーがた」と読みます。この種族の超新星は、白色矮星の爆発的な核融合によって生じることが知られています。一方、Ia型以外の種族、すなわち、Ib型、Ic型、II型などの超新星は、いずれも大質量星の重力崩壊によって起こると考えられています。

[※2]

白色矮星

質量が太陽(2 x 1033 グラム)の3倍から8倍程度の星は、恒星としての進化を終えた後に白色矮星となります。しかし、白色矮星の質量は太陽の0.6倍から0.8倍程度まで下がります。これは、進化の終末期に星の外層部が放出されるためです。また、白色矮星の大きさは地球(半径6400 km)と同程度、太陽の100分の1しかないため、星の内部密度は非常に高くなります。

質量が太陽(2 x 1033 グラム)の3倍から8倍程度の星は、恒星としての進化を終えた後に白色矮星となります。しかし、白色矮星の質量は太陽の0.6倍から0.8倍程度まで下がります。これは、進化の終末期に星の外層部が放出されるためです。また、白色矮星の大きさは地球(半径6400 km)と同程度、太陽の100分の1しかないため、星の内部密度は非常に高くなります。

[※3]

ニッケル

原子番号28番の元素。最も多い同位体は、中性子を30個持つ58Ni(ニッケル58)です。ニッケルはニッカド蓄電池や形状記憶合金などに広く利用される、産業的に非常に重要な元素です。また、50円硬貨や100円硬貨は、銅とニッケルの合金(銅:ニッケル=3:1)で作られます。世界の国々でも、銀に似た輝きを安価に出すことができる金属として、ニッケルを含む硬貨が数多く利用されています。もしIa型超新星で電子捕獲が起こらなかったら、私たちが手にする硬貨は全く異なる色だったかもしれません。

原子番号28番の元素。最も多い同位体は、中性子を30個持つ58Ni(ニッケル58)です。ニッケルはニッカド蓄電池や形状記憶合金などに広く利用される、産業的に非常に重要な元素です。また、50円硬貨や100円硬貨は、銅とニッケルの合金(銅:ニッケル=3:1)で作られます。世界の国々でも、銀に似た輝きを安価に出すことができる金属として、ニッケルを含む硬貨が数多く利用されています。もしIa型超新星で電子捕獲が起こらなかったら、私たちが手にする硬貨は全く異なる色だったかもしれません。

[※4]

鉄の親核

Ia型超新星の通常の核融合プロセスにおいて、最も多く生成される核種です。混乱を避けるため、本文中および図3では触れませんでしたが、この核種も陽子数が28個であることから、実はニッケルと呼ばれます。但し、3C 397から検出された58Niとは全く別もので、こちらは56Ni(ニッケル56)と呼ばれます。56Niは非常に不安定な同位体であり、生成後約1週間でコバルトに、さらに80日程度かけて鉄へと崩壊します。そのため、56Niは「鉄の親核」と呼ばれるのです。なお、この崩壊に伴って放射されるガンマ線が、Ia型超新星を明るく輝かせるエネルギー源となっています。これに対し、28個の陽子と30個の中性子からなる58Niは、親核を持たない(他の核種の崩壊を通して作られない)ため、超新星爆発の際に直接合成しなければなりません。

Ia型超新星の通常の核融合プロセスにおいて、最も多く生成される核種です。混乱を避けるため、本文中および図3では触れませんでしたが、この核種も陽子数が28個であることから、実はニッケルと呼ばれます。但し、3C 397から検出された58Niとは全く別もので、こちらは56Ni(ニッケル56)と呼ばれます。56Niは非常に不安定な同位体であり、生成後約1週間でコバルトに、さらに80日程度かけて鉄へと崩壊します。そのため、56Niは「鉄の親核」と呼ばれるのです。なお、この崩壊に伴って放射されるガンマ線が、Ia型超新星を明るく輝かせるエネルギー源となっています。これに対し、28個の陽子と30個の中性子からなる58Niは、親核を持たない(他の核種の崩壊を通して作られない)ため、超新星爆発の際に直接合成しなければなりません。

[※5]

Ia型超新星における核融合反応と、温度・密度の関係

Ia型超新星の「核融合炉」としての性能、すなわち「どこまで重い元素が合成されるか」は、爆発する白色矮星の温度や密度で決まります。温度が20億度を超えると、炭素を燃料として、酸素やネオン、マグネシウムなどが作られます。30億度を超えると、酸素を燃料に、ケイ素や硫黄が作られます。45億度を超えると、それまでのプロセスで生成されたケイ素や硫黄が今度は燃料となり、カルシウムやクロム、マンガンなどが作られます。55億度以上では、主に鉄の親核が作られます。このとき、温度に加えて密度も高いと、電子捕獲が起こり、鉄に変わって多量のニッケルが作られるようになります。これが、Ia型超新星における元素合成の最終段階です。電子捕獲に必要な白色矮星の密度は、1 ccあたり2億グラムです。これは、大気の密度の一千億倍以上に相当します。なお、太陽などの主系列星では、水素を燃料として、ヘリウムが作られています。この核融合に必要な温度は、およそ1,500万度です。超新星爆発の際に起こる核融合の温度と比べてかなり低いことがわかります。

Ia型超新星の「核融合炉」としての性能、すなわち「どこまで重い元素が合成されるか」は、爆発する白色矮星の温度や密度で決まります。温度が20億度を超えると、炭素を燃料として、酸素やネオン、マグネシウムなどが作られます。30億度を超えると、酸素を燃料に、ケイ素や硫黄が作られます。45億度を超えると、それまでのプロセスで生成されたケイ素や硫黄が今度は燃料となり、カルシウムやクロム、マンガンなどが作られます。55億度以上では、主に鉄の親核が作られます。このとき、温度に加えて密度も高いと、電子捕獲が起こり、鉄に変わって多量のニッケルが作られるようになります。これが、Ia型超新星における元素合成の最終段階です。電子捕獲に必要な白色矮星の密度は、1 ccあたり2億グラムです。これは、大気の密度の一千億倍以上に相当します。なお、太陽などの主系列星では、水素を燃料として、ヘリウムが作られています。この核融合に必要な温度は、およそ1,500万度です。超新星爆発の際に起こる核融合の温度と比べてかなり低いことがわかります。

図2:X線天文衛星「すざく」の観測によって得られた 超新星残骸『3C 397』のX線スペクトル

図3:Ia型超新星における核融合反応の概略

元素名の横に示された赤字と青字は、それぞれ陽子数と中性子数を表す。鉄の親核の放射性崩壊については「補足4」を参照。通常の核融合プロセスでは陽子と中性子の数が保存されるため、中性子の多い元素は生成されにくい。今回3C 397から検出されたニッケルは、陽子よりも2つ余分な中性子を持つ。この元素は、鉄とは異なり、爆発後の放射性崩壊によって生成できないため、超新星爆発の最中に直接合成されなければならない。それを可能にするのが、陽子が電子と合体して中性子に変化する、究極のプロセス「電子捕獲」である(図下部)。今回の観測で、多量のニッケルがこのプロセスを経て生成されたことが明らかになった。

図4:白色矮星の半径と質量の関係

白色矮星は重くなるほど自己重力によって収縮するので、内部の密度が高くなる。Ia型超新星を起こす際にその内部で電子捕獲反応が起こるためには、爆発時の白色矮星の質量が太陽の1.2倍以上なくてはならない。これは観測される一般的な白色矮星と比べてはるかに大きな質量である。また、チャンドラセカール限界(太陽質量の1.4倍)を超える質量の白色矮星は存在できない。そのため、白色矮星がこの限界質量に達すると、Ia型の超新星爆発が起こると考えられている。

図5:伴星(左下)から物質を吸い寄せる白色矮星の想像図

研究グループ

山口 弘悦 (NASAゴダード宇宙飛行センター 研究員/メリーランド大学 助教)

前田 啓一 (京都大学 准教授)

信川 正順 (京都大学 特定助教)

小山 勝二 (京都大学 名誉教授/大阪大学 特任研究員)

Carles Badenes (ピッツバーグ大学 助教)

Adam A. Foster (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Eduardo Bravo (カタルーニャ・ポリテクニカ大学 教授)

Brian J. Williams (NASAゴダード宇宙飛行センター 研究員)

Kristoffer A. Eriksen (ロスアラモス国立研究所 研究員)

Nancy S. Brickhouse (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 副センター長)

Robert Petre (NASAゴダード宇宙飛行センター X線天文グループ主任研究員)

前田 啓一 (京都大学 准教授)

信川 正順 (京都大学 特定助教)

小山 勝二 (京都大学 名誉教授/大阪大学 特任研究員)

Carles Badenes (ピッツバーグ大学 助教)

Adam A. Foster (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 研究員)

Eduardo Bravo (カタルーニャ・ポリテクニカ大学 教授)

Brian J. Williams (NASAゴダード宇宙飛行センター 研究員)

Kristoffer A. Eriksen (ロスアラモス国立研究所 研究員)

Nancy S. Brickhouse (ハーバード・スミソニアン天体物理学センター 副センター長)

Robert Petre (NASAゴダード宇宙飛行センター X線天文グループ主任研究員)

問い合わせ先

山口 弘悦: hiroya.yamaguchi [at] nasa.gov +1-301-286-7063

前田 啓一: keiichi.maeda [at] kusastro.kyoto-u.ac.jp 075-753-3894

信川 正順: nobukawa [at] cr.scphys.kyoto-u.ac.jp 075-753-3867

小山 勝二: koyama [at] cr.scphys.kyoto-u.ac.jp

(c) 2014, Hiroya Yamaguchi/NASA Goddard Space Flight Center/University of Maryland; All rights reserved.